Усадьба Никольское-Черенчицы (Россия, Тверская область, Торжокский район, Никольское)

Как добраться? На автомобиле от Торжка: в городе с ул. Гражданской нужно повернуть на Осташковскую, выехать за город, и направиться мимо кладбищенского храма по узкой асфальтированной дороге, проложенной через первозданные дремучие леса. Указателей не встречалось, ехали наугад, изредка спрашивая дорогу у прохожих. Помню, как после моста свернули на грунтовую пыльную дорогу, и, пролетев примерно 10 км, оказались наконец-таки в Черенчицах

Усадьбу обнаружили не сразу. Спустились к жилым домам, и под пристальными взглядами сельчан проехали через всё Никольское, прежде чем упёрлись в подножие старого архитекторского дома. Никольское-Черенчицы — родовое гнездо прославленного русского зодчего Н.А. Львова, определившего архитектурный облик, без преувеличения, всего Новоторжского уезда.

«Возле деревни был ничем не примечательный участок: у края заболоченной низины стоял деревянный дом, рядом пруд и старый сад, вокруг овраги и холмы. Все эти «неудобия» явились основой для свободной», живописной планировки парка.

Усадьба Никольское-Черенчицы Н.А. Львова

Львов провёл дренаж, осушил болото и превратил Никольское в живописный усадебный ансамбль с огромный хозяйственным комплексом: скотный двор, риги, зернохранилище, ветряная мельница, конюшня, погреба, кузница. Очень профессионально была разработана гидротехническая система, которая включала: пять искусственных прудов, плотины, дренажную сеть, деревянный подземный водопровод, несколько ключевых колодцев.

Львов провёл дренаж, осушил болото и превратил Никольское в живописный усадебный ансамбль с огромный хозяйственным комплексом: скотный двор, риги, зернохранилище, ветряная мельница, конюшня, погреба, кузница. Очень профессионально была разработана гидротехническая система, которая включала: пять искусственных прудов, плотины, дренажную сеть, деревянный подземный водопровод, несколько ключевых колодцев.

В центре усадьбы, на пригорке, он поставил трёхэтажный дом с бельведером. Нижний этаж отделан рустовкой, а второй и третий украшены четырёхколонным ионическим портиком. Позднее к центральному объёму решили пристроить два флигеля, но, по-видимому, пристроили лишь левый, а справа лишь заложили фундамент.

До наших дней дошла только часть центрального дома и западный флигель.

В панораме, открывающейся с площадки дома, было тщательно обдумано размещение архитектурных построек, поэтому Львов вырубил лес, расширяя перспективу их обзора. У прудов, в Петровой горе были устроены кузницы. Романтический их декор — арки, ниши из разноцветного камня-валуна, особенно выразительны при вспышках горна. От дома дубовая аллея вела к храму-усыпальнице, поставленному на холме. Вечернее солнце золотило купол и «заходило в храме». «Я всегда думал выстроить храм солнцу,- писал Николай Александрович, — чтобы солнце в лучшую часть лета сходило в дом свой покоиться». Храм Воскресения — одна из самых прекрасных ротонд русской архитектуры.

В подземной части её находилась родовая усыпальница Львовых, в мощном цокольном этаже из тёмных блоков колотого валуна — тёплая Никольская церковь, над ней — белоколонная ротонда — храм Воскресения». (И.А. Бочкарёва Н.А. Львов. К 250-летию со дня рождения, Торжок, 2001) Пирамида побелена, думаю вопреки замыслу великого зодчего. Днём она открыта, так что можно обозреть мистический интерьер, с круглыми отверстиями в полу и потолке… Дом брошен, и как это обычно — является любимым местом сборища молодёжи, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Храм-ротонда на замке. В зимней церкви, я думаю, проходят службы, в летней — ремонт. Протиснувшись между циклопическими колоннами и наружной стеной, мне удалось добраться до открытого, но забранного в решётку восточного входа и «снять» кессонный купол с тонкой лепной отделкой.

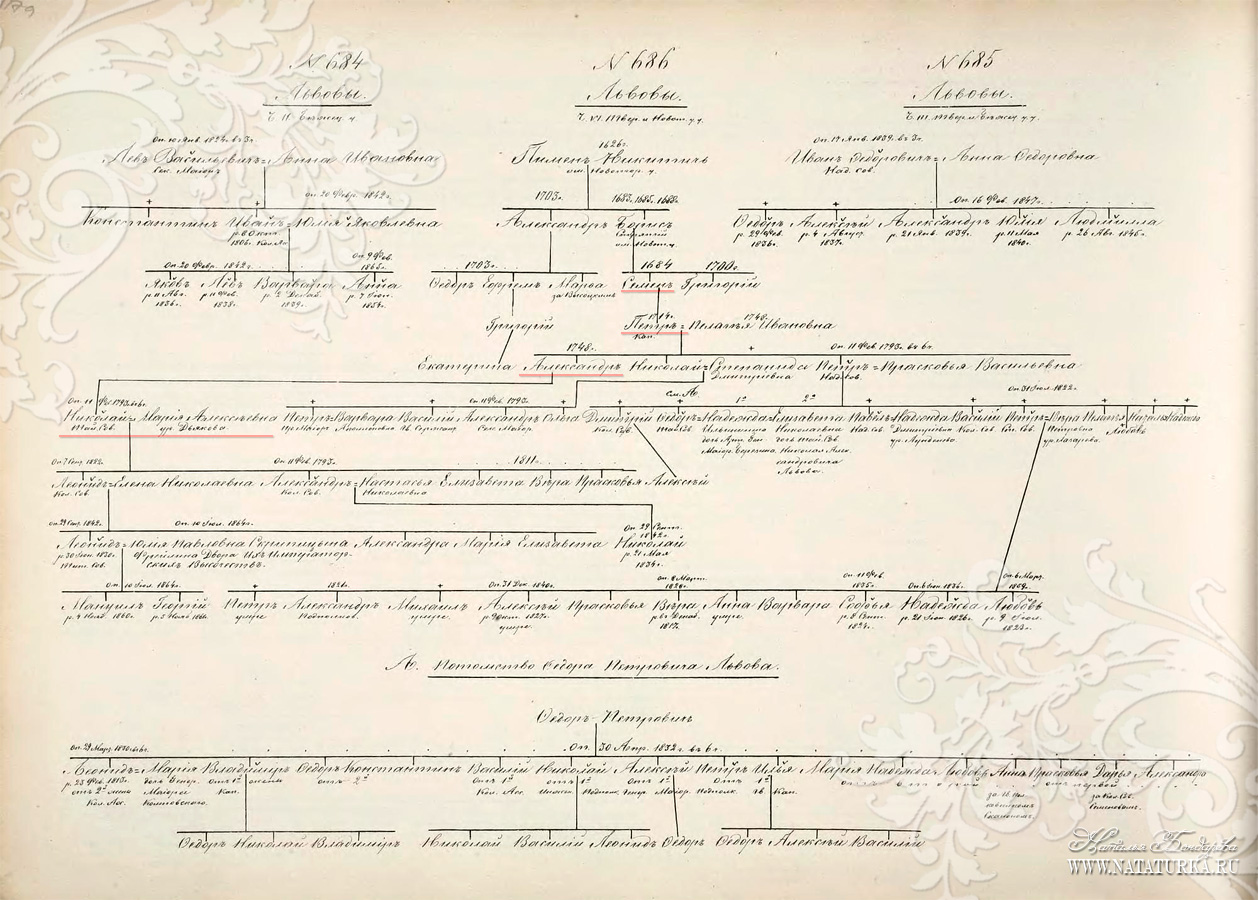

Родословная дворян Львовых

Подчеркиванием обозначены владельцы усадьбы Никольское-Черенчицы

План усадьбы Никольское-Черенчицы

Сохранившиеся постройки отмечены чёрным цветом.

- Крыло дома

- Погреб-пирамида

- Храм-усыпальница

- Зернохранилище

- Рига

- Ветряная мельница

- Конный двор

- Оранжерея

- Кузница

- Петровские дачи

- Крестьянская рига

- Место старой деревни

- Скотный двор

- Парковые сооружения

- Жилой дом

- Землебитная башня

- Водоподъёмная машина

- Парк

Персоналии: Мария Алексеевна Львова

М. А. Львова, 1755—1807, дочь обер-прокурора Сената, бригадира Алексея Афанасьевича Дьякова, от брака с княжной Авдотьей Петровной Мышецкой, родная сестра второй жены Державина, получила блестящее по тому времени домашнее воспитание: прекрасно говорила по-французски и неправильно писала по-русски. Красавицы Дьяковы появлялись в высшем обществе Петербурга, блистали на вечерах у Л. А. Нарышкина и обращали на себя внимание Великого Князя Павла Петровича. Дарья, увековеченная поэтом под именем «Милены», вышла позднее за Державина, а Мария—за архитектора, почетного члена Академии Художеств, Николая Александровича Львова (р. 1751 г., -у- 22 Декабря 1803 г.), друга Державина и остроумнейшего человека своего времени. Брак этот совершился при романической обстановке, характеризующей влюбленных. Родители противились браку дочери с Львовым; тогда, около 1780 г., они обвенчались тайно в Галерной гавани, и из церкви новобрачная вернулась в родительский дом. Так продолжалось это более 5 лет, пока, наконец, в конце 1783 г. или начале 1784 г., Дьяков не дал своего согласия; решено было устроить свадьбу в Ревеле. Когда настал час венчания, собравшимся родным и гостям было объявлено, что жених и невеста давно уже повенчаны. Чтобы не пропали даром все приготовленья, тут же повенчали, вместо господ, лакея и горничную. Муж М. А. Львовой был близок с писателями, поэтами и художниками своего времени, и дом Львовых сделался местом, где собиралось общество, интересовавшееся искусством и литературой, причем красавицу хозяйку, отличавшуюся добрым и веселым характером, окружало всеобщее по-клонение: влюбленный в неё Хемницер посвятил ей свои басни; наши знаменитые художники Левицкий и Боровиковский писали её портреты. Два чудных портрета первого, писанных в 1778 и 1786 гг., в самый расцвет её красоты, украшают собой Львовское собрание портретов Румянцевского музея, в Москве; Боровиковский написал с неё несколько миниатюр, хотя этот род живописи и являлся у него редким исключением. Державин, под именем «Миловидовой», вывел ее действующим лицом в комедии «Кутерьма от Кондратьев».

М. А. Львова, 1755—1807, дочь обер-прокурора Сената, бригадира Алексея Афанасьевича Дьякова, от брака с княжной Авдотьей Петровной Мышецкой, родная сестра второй жены Державина, получила блестящее по тому времени домашнее воспитание: прекрасно говорила по-французски и неправильно писала по-русски. Красавицы Дьяковы появлялись в высшем обществе Петербурга, блистали на вечерах у Л. А. Нарышкина и обращали на себя внимание Великого Князя Павла Петровича. Дарья, увековеченная поэтом под именем «Милены», вышла позднее за Державина, а Мария—за архитектора, почетного члена Академии Художеств, Николая Александровича Львова (р. 1751 г., -у- 22 Декабря 1803 г.), друга Державина и остроумнейшего человека своего времени. Брак этот совершился при романической обстановке, характеризующей влюбленных. Родители противились браку дочери с Львовым; тогда, около 1780 г., они обвенчались тайно в Галерной гавани, и из церкви новобрачная вернулась в родительский дом. Так продолжалось это более 5 лет, пока, наконец, в конце 1783 г. или начале 1784 г., Дьяков не дал своего согласия; решено было устроить свадьбу в Ревеле. Когда настал час венчания, собравшимся родным и гостям было объявлено, что жених и невеста давно уже повенчаны. Чтобы не пропали даром все приготовленья, тут же повенчали, вместо господ, лакея и горничную. Муж М. А. Львовой был близок с писателями, поэтами и художниками своего времени, и дом Львовых сделался местом, где собиралось общество, интересовавшееся искусством и литературой, причем красавицу хозяйку, отличавшуюся добрым и веселым характером, окружало всеобщее по-клонение: влюбленный в неё Хемницер посвятил ей свои басни; наши знаменитые художники Левицкий и Боровиковский писали её портреты. Два чудных портрета первого, писанных в 1778 и 1786 гг., в самый расцвет её красоты, украшают собой Львовское собрание портретов Румянцевского музея, в Москве; Боровиковский написал с неё несколько миниатюр, хотя этот род живописи и являлся у него редким исключением. Державин, под именем «Миловидовой», вывел ее действующим лицом в комедии «Кутерьма от Кондратьев».

У Львовой было 2 сына, Леонид и Николай, и 5 дочери, Елизавета (за Львовым), Вера (за Воейковым) и Прасковья (за Бороздиным). Скончалась Мария Алексеевна 52 лет 14 июня 1807 г., и Державин написал на смерть её стихотворение «Поминки»:

«Победительница смертных,

Не имея сил терпеть

Красоты побед несметных,

Поразила Майну—смерть.

Возрыдали вкруг Эроты,

Всплакал, возрыдал и я»…

(С миниатюры Боровиковского; собственность А. 3. Хитрово, в С.-Петербурге)

Вл. В. Седов Флигель усадьбы Львова в Никольском-Черенчицах

XXI-MMVII-01.06.2007 Этот дом расположен в заросшем усадебном парке, превратившемся в клочковатый лесок на окраине села (Торжокский р-н Тверской области). Церковь-мавзолей, поставленный на холме в нескольких десятках метров от дома, отремонтировали к юбилею архитектора Николая Александровича Львова (1751-1803), создавшего для самого себя эту усадьбу; немного «поработали» и над соседним с домом ледником-пирамидой. А вот дом, вернее его сохранившийся левый флигель, оставили умирать без присмотра. Состояние этого уникального здания, стоящего без крыши и окон уже много лет подряд, перешло критическую черту: даже если сюда придут реставраторы, можно будет сделать только «новодел» с отдельными фрагментами старой кладки.

Этот дом расположен в заросшем усадебном парке, превратившемся в клочковатый лесок на окраине села (Торжокский р-н Тверской области). Церковь-мавзолей, поставленный на холме в нескольких десятках метров от дома, отремонтировали к юбилею архитектора Николая Александровича Львова (1751-1803), создавшего для самого себя эту усадьбу; немного «поработали» и над соседним с домом ледником-пирамидой. А вот дом, вернее его сохранившийся левый флигель, оставили умирать без присмотра. Состояние этого уникального здания, стоящего без крыши и окон уже много лет подряд, перешло критическую черту: даже если сюда придут реставраторы, можно будет сделать только «новодел» с отдельными фрагментами старой кладки.

Между тем сохранившееся крыло усадебного дома в Никольском-Черенчйцах, родовой усадьбе Львова, дает уникальную возможность оценить как вообще стиль знаменитого архитектора-дилетанта, так и отдельные приемы, характеризующие его манеру. Важно также, что эта усадьба создавалась «для себя», то есть отражала не только существующий идеал расположения и стиля, но и личные представления пристрастия автора. Каменный дом в своей родовой усадьбе Н. А. Львов построил вскоре после женитьбы на М.А. Дьяковой, так что это должен был быть особенный дом для счастливой жизни.

Помещик средней руки, ставший к тому времени архитектором, старался в этом доме создать если не эталон, то образец дворянского жилища, выполненного не только с учетом требований комфорта и представительности, но и со всевозможным вкусом. Для этого был выбран образец — палладианская вилла, которая в этот период становилась все более значимой в связи с усилением влияния неопалладианской линии внутри классицизма. В распространении подобной архитектуры в русских дворцовых комплексах и дворянских усадьбах ключевую роль в 1780-е играли Чарльз Камерон и Джакомо Кваренги. А Николай Львов подхватывал буквально на лету и развивал (причем не по-дилетантски, а мастерски) как общие, так и отдельные приемы этих архитекторов, и одновременно питался формами, запечатленными в гравированных чертежах Палладио.

Получалась хорошая по пропорциям и достаточно грамотная по формам архитектура, выгодно отличавшая Львова на фоне провинциальных зодчих. Эта архитектура не вносила ничего нового в сам неоклассический стиль, в ней были отдельные наивные детали и даже «упущения», но в ней, что самое главное, был литературный, интеллигентный смысл, выраженный в стремлении делать здание в духе господствующего стиля, в соответствии с мерой и уместностью, а не с преувеличениями или небрежностями.

Средняя часть дома и правый флигель известны нам только по одной гравюре и одной картине XVIII века. Это был почти кубический трехэтажный блок с четырехколонным портиком на парадном фасаде; объем был завершен квадратным в плане бельведером с термальными окнами. Немного пониженные двухэтажные крылья создавали подобие курдонера. Левое крыло и самая левая часть самого дома и дошли до нашего времени. Нужно внимательнее присмотреться к изгибу флигеля, к дощатому русту первого этажа, к еле выступающим ризалитам с мотивом серлианы посередине изгиба, к горизонтальным сандрикам окон второго этажа с их сочно нарисованными кронштейнами. Все это буквально на грани исчезновения.

Библиография:

Будылина М.В., Брайцева О. И., Харламова А. М. Архитектор Н. А. Львов. М., 1961. С. 53-59

Никитина А. Б. Архитектурное наследие Н. А. Львова. СПб., 2006. С. 77, 389